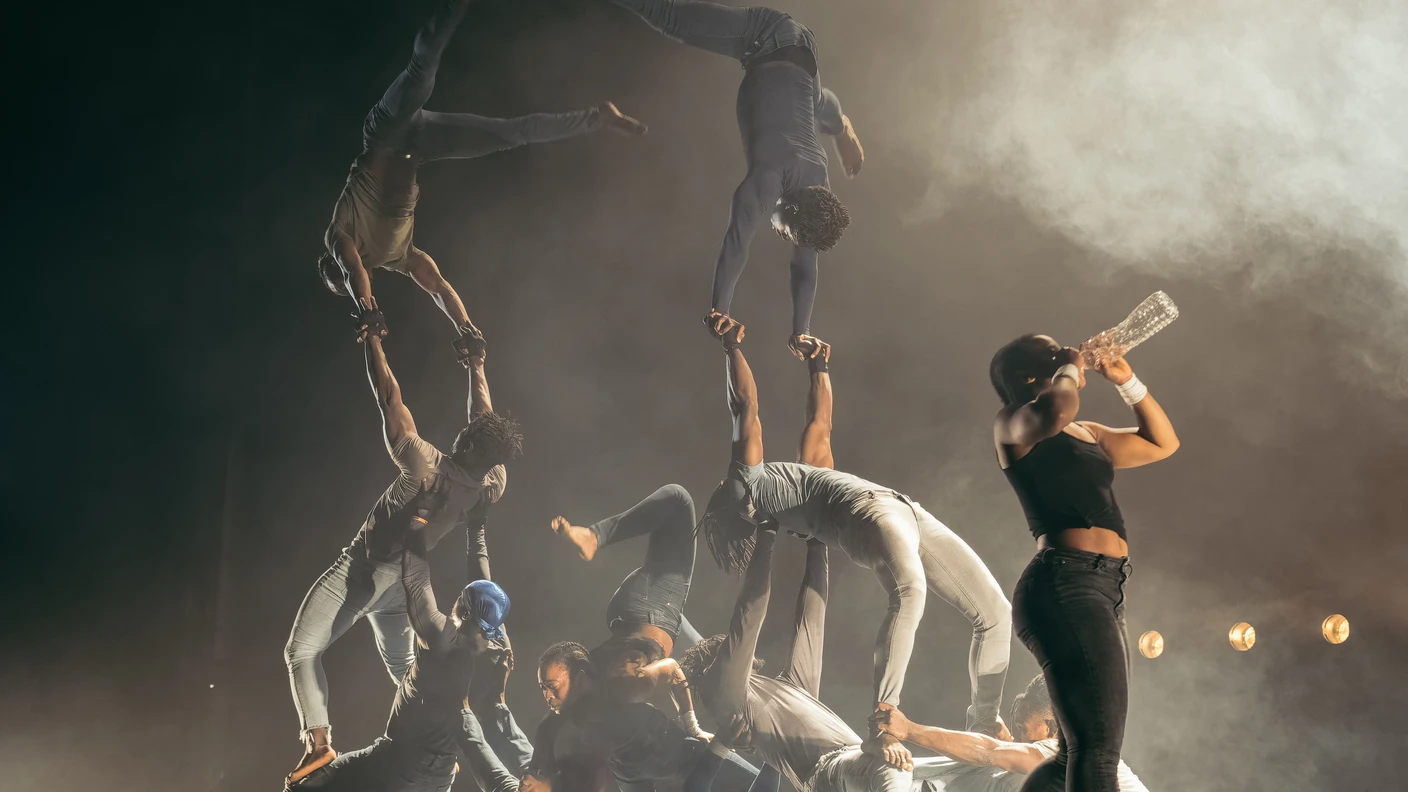

Andris Nelsons dirigiert die Wiener Philharmoniker: Gustav Mahler, Adagio aus der Symphonie Nr. 10 Fis-Dur und Dimitri Schostakowitsch Symphonie Nr.10 e-Moll op.93

Des 50. Todestag von Schostakowitsch wird in Salzburg ausgiebig gedacht. Genau am 9. August, an seinem Toestag, dirigierte Andris Nelsons die 10. Symphonie. Zuvor jedoch gab es Gustav Mahlers Adagio aus der unvollendeten 10. Symphonie. Warum Andris Nelsons Mahlers Adagio dem Monumentalwerk des Russen vorangestellt hat, mag vielleicht an dem tiefen Leid und der Tragik, die beiden Kompositionen innewohnt, liegen. Gustav Mahler war im Sommer 1910 in einer tiefen Schaffenskrise geschlittert, ausgelöst durch die Eheprobleme. Alma hatte gerade eine Beziehung mit Walter Gropius begonnen. und dieser hatte nichts Eiligeres zu tun, als dies dem Ehemann in einem Brief wissen zu lassen. Nun mag es verpönt sein, in der Musik im Allgemeinen biografische Motive mitzuhören. aber die Innigkeit, mit der Mahler versucht, seiner Ehefrau die Liebe zu gestehen, ist Thema. Und die Philharmoniker machen es unter dem einfühlsamen Dirigat Nelsons‘ deutlich.

Wuchtig, als starker Kontrast dann die 10. Symphonie von Schostakowitsch, in die er von starken körperlichen Schmerzen gequält, aber im Bewusstsein, dass sein Peiniger gestorben war, die volle Tragik seines Lebens hineinkomponierte. Wie eine Erinnerung an all die Qualen und Ängste erklingt der erste Satz, düster und brutal, in Märschen sich aufbäumend, der zweite. Im dritten dann die Ruhe der Gewissheit – seine Musik wird bleiben, Stalins Schrecken sind vorbei. Im Finale verführt er zunächst mit Bedacht die Hörer in ruhige Gewässer, um mit allergrößter Wucht nochmals die Tyrannei Stalins aufbrauen zu lassen und in einem fulminanten Schluss den Sieg seiner Musik zu feiern. Andris Nelsons führt die Wiener Philharmoniker zur Höchstform, er verschmilzt körperlich sichtbar mit der Musik und mit den Musikern. Mit frenetischem Applaus und langen standing ovations bedankte sich das Publikum für diese ganz besondere Feierstunde.

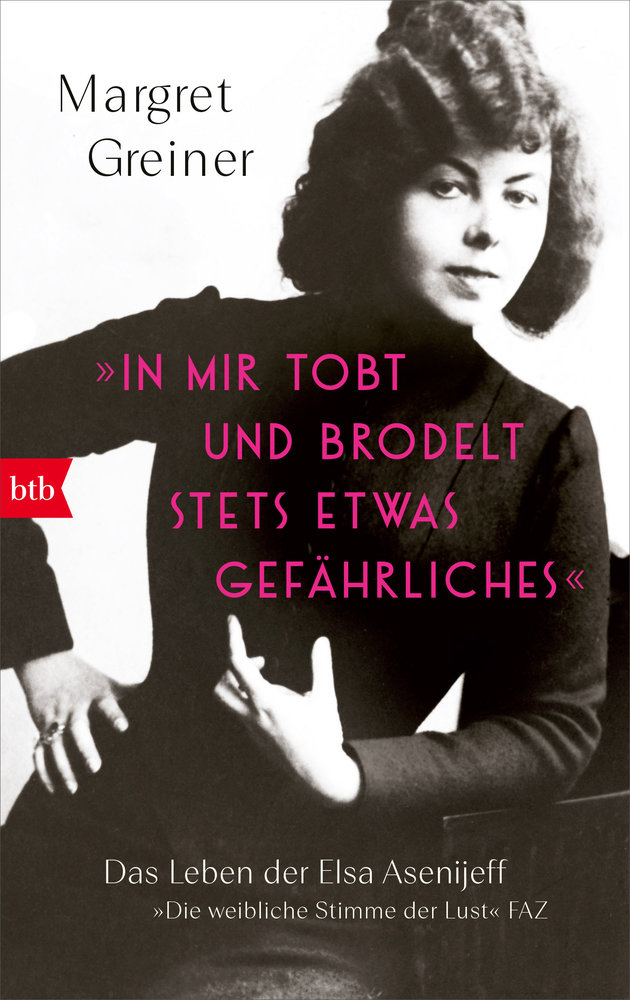

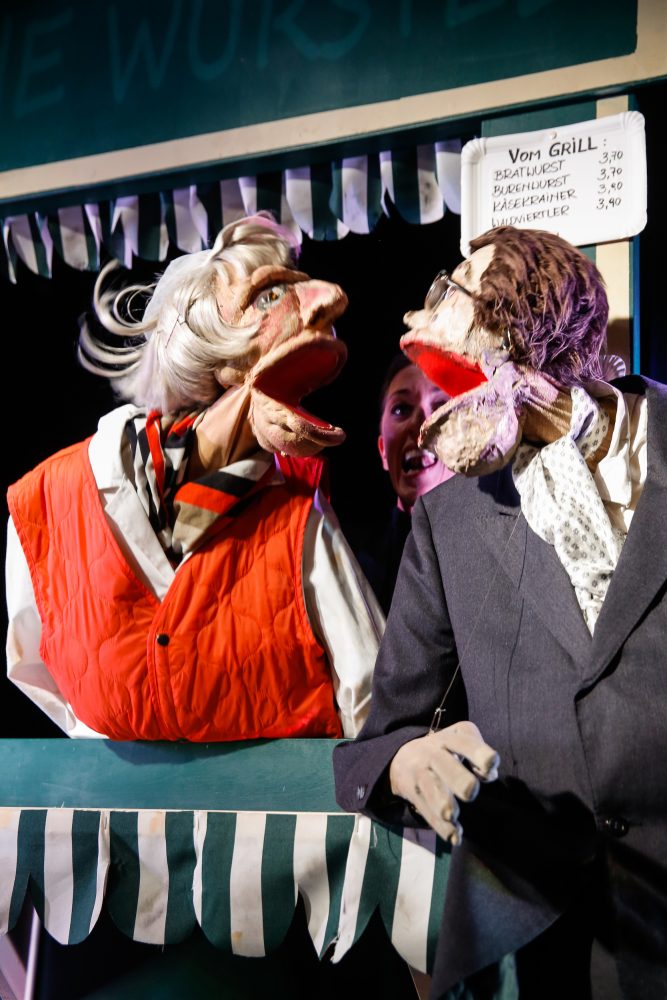

Andrè Schuen und Daniel Heide: LIEDERABEND

©SF/ Marco Borelli

Dass André Schuen Leid glaubhaft rüberbringen kann, bewies er immer wieder mit seiner Interpretation der „Schönen Müllerin“. Geschickt leitet er darin vom Leichten zur Melancholie über und steigerte innig seine Darbietung bis zur Tragik. An diesem Abend jedoch ohne stringentes Konzept war es deutlich schwieriger, das Publikum in einen dramatischen Aufbau einzubinden. Gemeinsam mit seinem einfühlsamen Begleiter Daniel Heide stieg Schuen diesmal in die Liederwelt eines Richard Strauss, Richard Wagner und Alexander Zemlinksy ein. Thematisch kreiste der Abend um Traum, Wehmut, Abschied und Tod, gewürzt, mit einigen heiteren Tropfen wie „Morgen“ und der Zugabe „Zueignung“ (beides Richard Strauss), mit dem der Abend endete. Wohl um das Publikum nicht in allzu melancholischer Stimmung zu entlassen. Die Traumwelt eines Strauss gelang elegant, Wagners Wesendonck-Lieder glitten sanft, aber ohne bleibenden Eindruck vorbei, was zum Großteil dem allzu schwärmerischen und schwammigen Text geschuldet sein mag. Seine interpretatorische und stimmliche Stärke – vom Pianissimo bis zum Bass – kamen erst nach der Pause so voll zum Einsatz mit den dramatischen Liedern von Alexander Zemlinsky. Ein Höhepunkt war sicherlich das Lied „Tod in den Ähren“, in dem Schuen seine Liedkunst voll entfaltete: Vom dramatischen Bass bis zum zarten Piano des Träumers.

Das Publikum dankte mit begeistertem Applaus.