Regie: Lotte de Beer, Dirigent Alexander Joel, Bühne: Christof Hetzer, Kostüme: Jorine van Beck

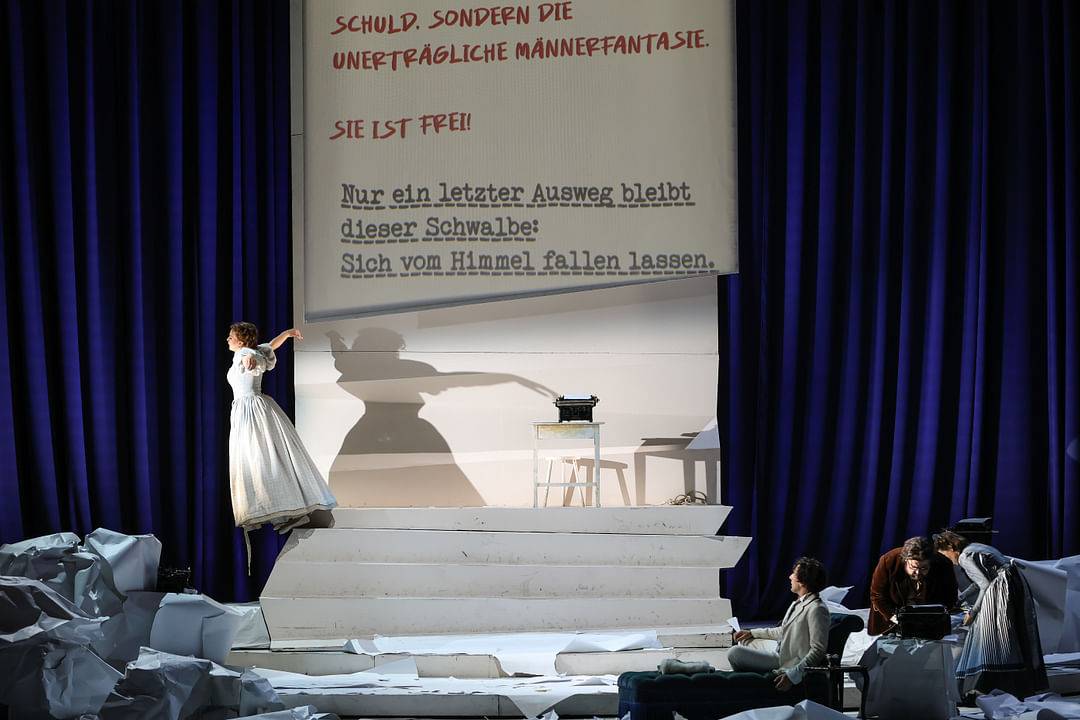

Titelfoto: Magda will sich gerade in den Abgrund stürzen (©Barbara Pallfy)

Das Werk ist janusköpfig. Nicht Oper, nicht Operette. Es spielt um 1860 und dann doch auch in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Es gibt Arien, keinen gesprochenen Text. Puccini nahm aus seinen eigenen Werken Anleihen: Da gibt es die Kurtisane aus „La Traviata“, den dazugehörigen „Protektor“ und den Liebhaber. Romantik contra Realismus – wohin neigt Magda, die Kurtisane? Dann gibt es die Gesellschaft, mit dem Lebensziel : möglichst viel Lebensgenuss herauszuholen, am besten verbunden mit gesichertem Luxus – „Manon Lescaut“ lässt grüßen. Und aus „La Bohème“ den Poeten, der wird zwar zur Buffofigur degradiert. Und natürlich die springlebendige und lebenstüchtige Lisette (à la Musette).

All diese Figuren tat Puccini in einen Becher und würfelte sie neu zusammen. Mit einem Schluss, der weder in eine Operette noch in eine Oper passt – eher in ein Werk aus der heutigen Zeit: Magda, die Kurtisane, verzichtet auf ihre „große Liebe“, um nicht sich und ihren geliebten Ruggero unglücklich zu machen. Während Rolando Villazon in seiner Grazer Inzenierung 2017 das Libretto und die Musik ernst nahm und Text und Sinn nicht veränderte und mit dieser Strategie das Werk adelte, geht Lotte de Beer an „La Rondine“ von der feministischen Seite heran. So entsteht eine Operette in der Operette, die teils von dem „Dichter“ Punier, teils von der Kammerzofe Lisette, teils von Puccini geschrieben wird. Was einen – wenn man so will – Heiterkeitseffekt erzielt, aber doch auch Zweifel, ob es dem Werk an sich gut tut. Dabei ist das Wort „geschrieben“ wortwörtlich zu nehmen, denn der Zuseher liest auf einer von der Bühne hängenden Riesenrolle ähnlich einem Flipchart den Text, der gerade entsteht. Doch der Witz müht sich ein wenig und lenkt auch vom Geschehen und der Musik ab. Sinn und Zweck dieses Schreibverwirrspiels eröffnet sich erst ganz am Schluss. Denn da entreißt Lisette dem schreibenden Prunier, der gerade die verzeweifelte Kurtisane Magda in den Abgrund schicken will (ähnlich der Tosca), Papier und Bleistift und schreibt ein vom Feminismus geprägtes Ende: Magda verlässt ihren Geliebten, weil sie frei wie eine Schwalbe sein will.

Büne und Kostüme sind bunt, aufwendig. In einem eleganten Salon des 19. Jahrhunderts „empfängt“ Magda, ganz elegante Salonière, die Gesellschaft. Man spielt und langweilt sich, bis als Thema des Abends die „Liebe“ ausgerufen wird. Magda, die vom reichen Rambaldo ausgehalten wird, träumt von der großen, einzigen und wahren Liebe. Und erregt Gelächter. Szenenwechsel in eine Tanzbar in Paris, wo Magda Ruggero begegnet und sich die beiden ineinander verlieben. Sie bleiben beisammen, etablieren sich in Nizza, bis das Geld ausgeht. Nun sollen Ruggeros Eltern zu einer Heirat zustimmen, was sie auch tun. Der überglückliche Ruggero macht Magda einen Heiratsantrag, den sie jedoch ablehnt und ein freies Leben vorzieht. Das alles wird mit Charme und viel Bühnenzauber abgehandelt. Wäre die Stimme Magdas (Matilda Sterby) in der Höhe nicht schrill und scharf und Leonardo Capalbo von ERscheinung und Stimme ein überzeugenderer Liebhaber, dann könnte man den heiteren Opernverschnitt besser genießen. Stimmlich gut war Rebecca Nelsen als Lisette, wenn sie auch von der Regie zu einer übertrieben komischen Figur geformt wurde. Thimothy Fallon bemühte sich, den Dichter Prunier als Mittelding zwischen Hofnarr und eitlen Poeten zu spielen. Alexander Joel führte mit kundiger Hand das Orchester, Chor und Sänger durch das Stück.

www.volksoper.at