Choreographie und Libretto: Edward Clug, Musik: Edward Grieg, Dirigent: Guillermo Garcia Calvo

Edward Clug, seit 2015 Ballettchef des Slowenischen Nationaltheaters in Maribor, ist ein Meister seines Faches. Kaum ein anderer kann so exzellent Erzählung in Ballett/Bewegung, Tanz umsetzen!

Für die Musik wählte Clug nicht nur die Bühnenmusik Griegs zu Peer Gynt, sondern auch weitere Werke des Komponisten, die zur Textur und Dynamik des Ballettgeschehens passen. Guillermo Garcia Calvo dirigierte mit hoher Sensibiltät, immer die Tänzer im Blick. Den Klavierpart spielte Shino Takizawa sehr innig und berührend.

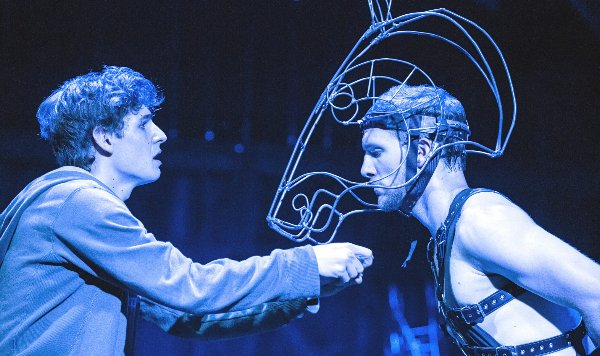

Edward Clug ändert an der Aussage Ibsens nichts Wesentliches: Peer Gynt ist ein junger, später alter Mann, der nie aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist. Immer noch kehren seine Gedanken zur Mutter zurück, die ihn züchtigt und verzärtelt. Vor ihr spielt er den erfolgreichen Helden. Aber ihre Liebe erwiedert er nicht. Ebenso wenig die Liebe Solveigs. Erst am Ende seines Lebens erkennt er, welch Irrwege er gegangen ist und wie er das Wesentliche im Leben verpasst hat: eben die Liebe.

Denys Cherevychko ist in allen Phasen der Entwicklung ein überzeugender Peer Gynt: Als unbekümmerter Draufgänger, der die Hochzeit Ingrids (Eszter Ledan) stört, sich die Braut ohne Rücksicht auf den Bräutigam schnappt, mit der geheimnisvollen „Frau in Grün“ ( hinreißend wie immer: Rebecca Horner) ein Kind zeugt und entsetzt vor ihrem Trollgesicht flieht. Nichts kann ihn aufhalten, auch nicht der Tod der Mutter – ihn treibt es in die Welt hinaus! Überzeugend tanzt Cherevychko den Macho, der in Marokko Teppiche und Frauen auswählt. So lange, bis er in der Irrenanstalt landet. Dort drehen sich die Rollen um: Aus dem selbstherrlichen Macho wird ein Gefangener, von den Irren gefesselt und verhöhnt. Besonders berührend ist die Schlussszene: Gynt kehrt als alter Mann zurück, Solveig – schlicht und berührend von Nina Polatkova getanzt – erwartet ihn, kurz nur hat er die Vision, mit ihr in einem Haus zu leben. Doch der Tod holt sie ein. Sie verschwinden gemeinsam in einer Lichttür, die sich langsam schließt. Der Pas de deux Gynts mit Solveig ist von so schlichter Innigkeit, dass man vergißt, ein Ballett zu sehen. Man fühlt sich direkt in die Szene involviert.

Geschickt inszeniert Edward Clug die Figuren rund um Peer Gynt. Ein weißer Hirsch – hervorragend getanzt von Zsolt Török – begleitet ihn als Alter Ego durch die verschiedenen Stationen. Am Ende wird er ihn und Solveig wie ein gütiger Todesengel in das Jenseits führen, sein Geweih und die Krücken über die Tür hängen. Dem Tod, der eher ein Behüter Gynts ist, verleiht Eno Peci eine heiter-bedrohliche Note. Vladimir Shishov – endlich wieder einmal auf der Bühne zu erleben!! – ist ein eindrucksvoller Schmied. Tänzerisch wuchtig gestaltet er den Kampf gegen Peer Gynt, den er beinahe mit der Axt getötet hätte, hätte da nicht der Tod „rettend“ eingegriffen. Clug baut viele solche Momente ein, die das Geschehen in das Reich des Traumes versetzt. Vielleicht ist Peer Gynts Leben nur ein Traum, evoziert durch den Tod, der ihn von Beginn an gemeinsam mit dem Hirsch begleitet. Das Schöne an dieser Inszenierung ist eben die Vieldeutigkeit.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die phantasievollen Kostüme (Leo Kulas), das schlichte, aber wirkungsvolle Bühnenbild von Marko Japelj und die Lichtregie von Tomaz Premzl sein. Mit diesem Team arbeitet Edward Clug schon viele Jahre zusammen.

Langer Applaus und viele Bravos für Denys Cherevychko.