PROMETHEAN FIRE

Musik: Johann Sebastian Bach in der Orchestrierung von Leopold Stokowsksi. Choreographie: Paul Taylor. Bühne und Kostüme: Santo Loquasto. Licht: Jennifer Tipton. Dirigent: Jean-Michael Lavoie.

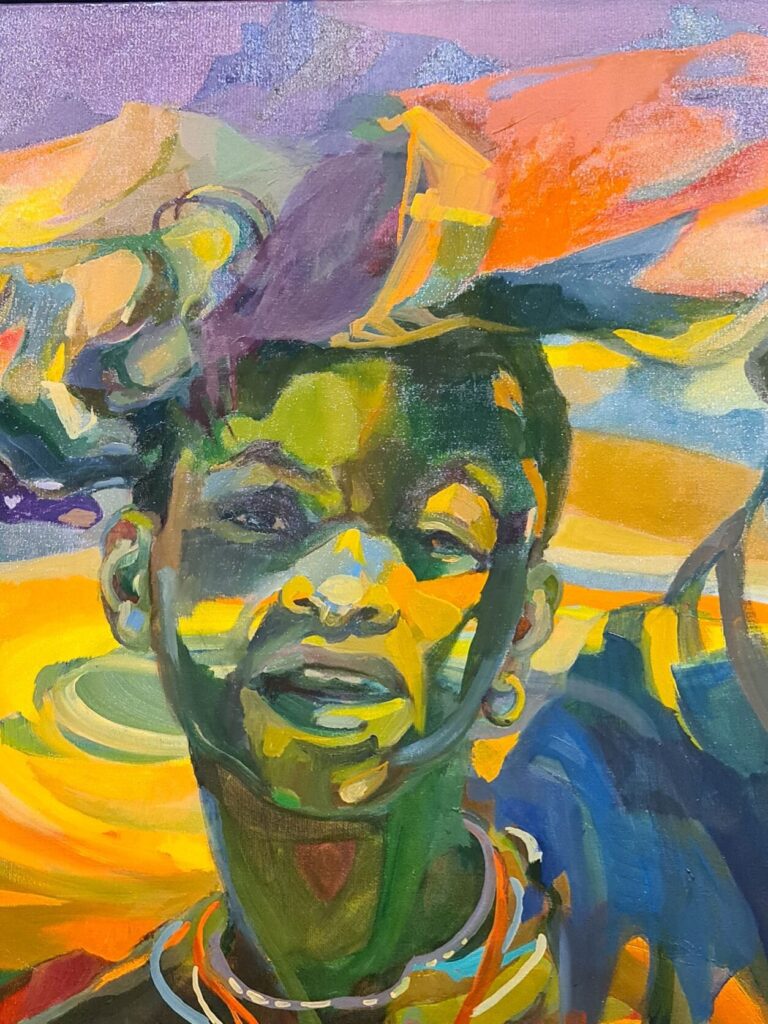

Ein Auftakt, der wie Feuer in die Seele fährt! Aufregend, explosiv, faszinierend! Vor dem schwarzen Bühnenhintergrund bewegen sich die Tänzer wie Flammen, die auflodern oder in sich zusammenfallen zur Musik von Bach – in einer rhythmisch mitreißenden Bearbeitung von Leopold Stokowski und mit Verve von Jean- Michael Lavoie dirigiert. Schwarze Spitze bedeckt Beine und den halben Oberkörper. Im leicht rötlich gefärbten Licht werden Arme, Kopf und Oberkörper zu Feuerzungen, die ineinander verschmelzen und sich wieder lösen, sich vereinzeln. Es ist kein bedohliches Feuer, sondern eines, das die Menschen zusammenführt. In den ungewöhnlichen Hebefiguren meint man, den Triumph des Menschen über die Dumpfheit, das Ungeformte zu erkennen. Einen Triumph, den Fiona Mc Gee und Eno Peci in einem hinreißenden Pas de deux verkörpern, unterstützt von dem Kreis eines in der Musik und Tanz aufgehenden Ensembles.

Prometheus hat Zeus das Feuer gestohlen und es zu den Menschen gebracht, um sie aus der Trostlosigeit ins Licht zu leiten. Paul Taylor entwarf die Choreographie ein Jahr nach 9/11. Als er gefragt wurde, welche Antwort er auf diese Katastrophe hat, soll er geantwortet haben: Tanz, Tanz und wieder Tanz. „Ich mache Tänze, weil ich an die Kraft des zeitgenössischen Tanzes glaube….und weil es mich von der Bewältigung der realen Welt befreit“ (Zitiert aus dem Programmheft). So der Choreograph über sein Werk.

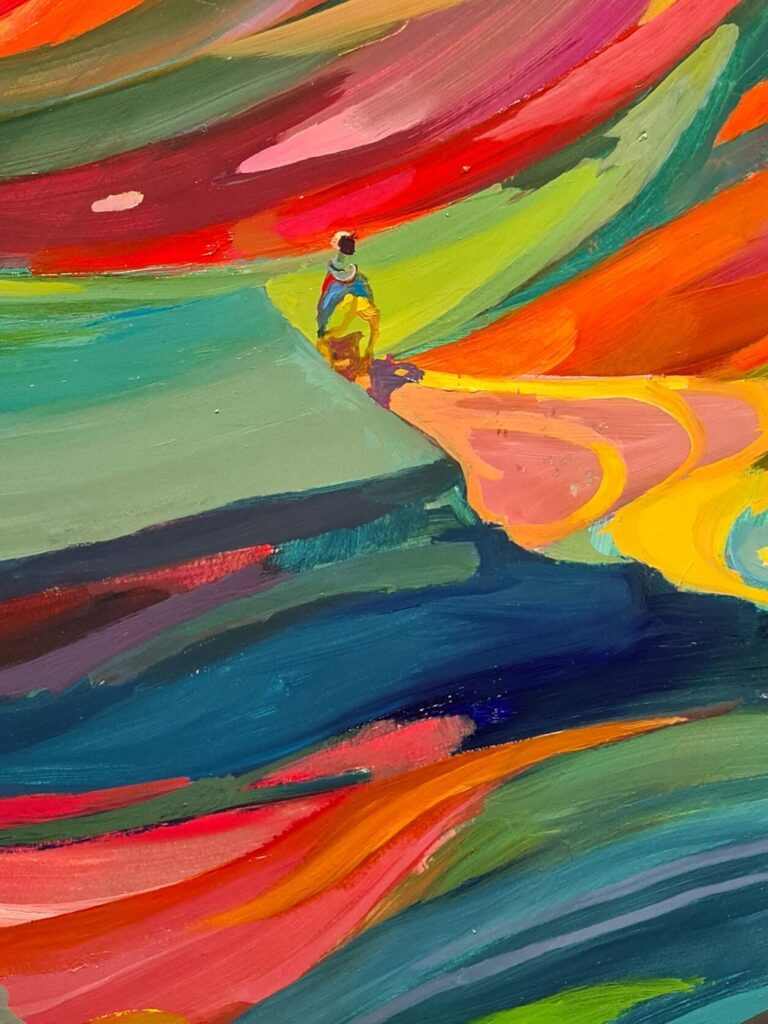

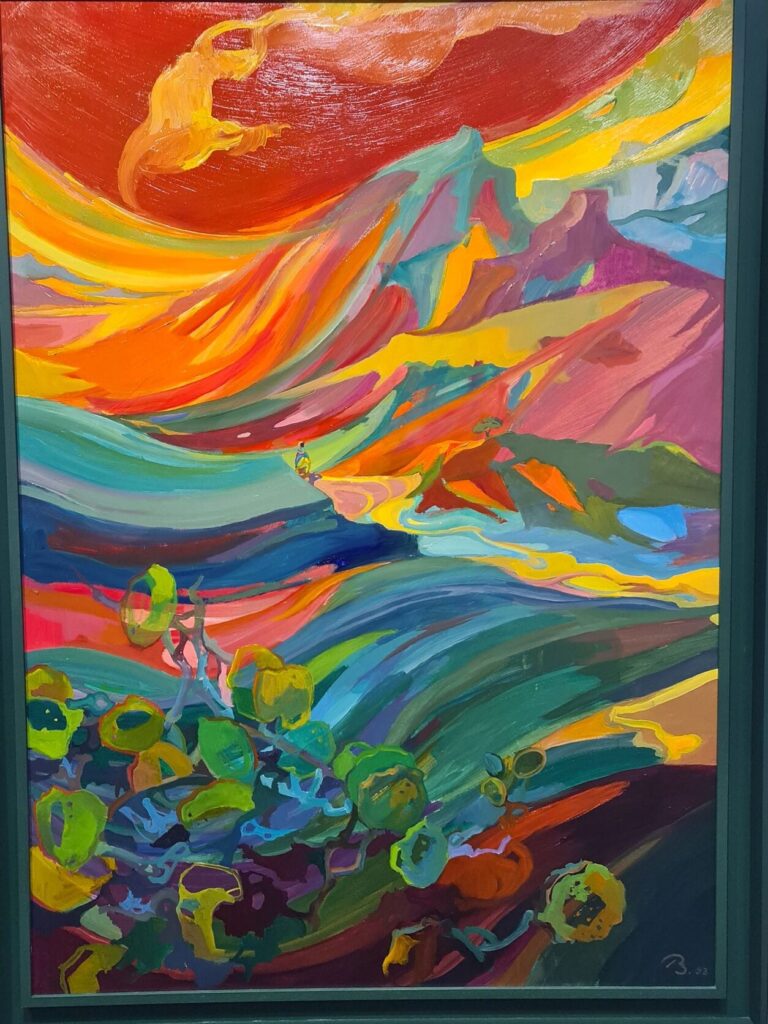

Alle Fotos: Ashley Taylor

lontano

Musik: György Ligeti, Choreographie: Martin Schläpfer, Bühne und Kostüme: Keso Dekker

Ein Stück zum Ausrasten. Die Emotionen runterfahren. Zwei Frauen, vier Männer suchen nach Figuren, bilden Statuen, die sich auflösen. Frauen werden zu Ikonen erhoben. Man staunt über die Präzision der spiegelgleichen Bewegungen. Ligetis Musik ist zart, lässt Freiraum zum Träumen, dann wieder kippt die Atmosphäre zu einem spannenden Kampf. Immer zeigen die Frauen Stärke! Gut so!

ramifications

Musik: György Ligeti, Choreographie: Martin Schläpfer. Bühne und Kostüm: Thomas Ziegler

Sonia Dvorak tanzt ein atemberaubendes Solo – nur sie allein auf der Bühne, etwa 15 – 20 Minuten lang, fast alles auf der Spitze! Eine unglaubliche Leistung! Bisher sah man die Tänzerin hauptsächlich in komischen Rollen. In diesem Stück nun zeigt sie alle Facetten ihres Könnens! Mal kokettiert sie mit Spitzmündchen, reißt die Augen verwundert auf, dann wieder sucht sie nach einer idealen Form des Tanzes, verwirft, beginnt neu, verästelt die Bewegungen zu abstrakten Figuren, betont deutlich die Härte der Schritte, man hört, wie die Spitze ihrer Schuhe auf dem Boden klopft. Fasziniert sieht man einer Tänzerin zu, die je nach Laune einmal buchstäblich ihre Muskeln spielen lässt, dann wieder verträumt sich in der Musik verliert. Zusammenfassend: Großartig!

beaux

Musik für Cembalo von Bohuslav Martinù. Choreographie: Mark Morris. Bühne und Kostüm: Isaac Mizrahi

Vor einem Tableau aus hellen Frühlingsfarben tanzen 12 Männer. OHNE FRAUEN. Sie scheinen sich auf einem Platz im Dorf, im Park, in einem Winkel der Stadt, auf einer Wiese regelmäßig zu treffen, um im Tanz „Dampf abzulassen“. Ganz ähnlich den Jugendlichen, die sich zum Wettstreit im Breakdance irgendwo abseits von Zuschauern treffen. Ihnen geht es nicht um Demostration vor Besuchern, Touristen – sie genügen sich selbst als Zuschauer. Einer zeigt seine neuen Figuren vor, prahlt ein bisschen, die anderen sitzen davor, gucken aufmerksam zu. Mangels Frauen proben sie Hebefiguren von Mann zu Mann – erotisch und kämpferisch zugleich. Es wird Abend, sie tanzen, es wird Nacht und wieder ein Morgen. Sie tanzen. Weil sie das erfüllt, sie sich als Männer fühlen, obwohl einige noch Grünschnäbel sind. Une Pièce von heiterer Leichtigkeit.

Viel Applaus nach jedem Stück, am Schluss großer Extraapplaus für das Orchester und den Dirigenten.